概要

尿分離式乾式トイレは、便器の内部に仕切りを設け、尿と糞便を分けて収集する仕組みです。尿は前部の小さな穴から配管に流れ、糞便は後部の大きな穴から落ちます。後続の収集・貯留/処理技術によっては、糞便側に石灰や灰、土などの乾燥材を投入することがあります。

仕組み

尿分離式乾式トイレは、便器の内部に仕切りを設け、尿と糞便を分けて収集する仕組みです。水を使わないため、尿は希釈されずに液体として収集され、糞便は固形のまま処理対象となります。この分離によって、それぞれを別々に処理・利用できる点が特徴です。

入力と出力

👉 設計によっては「3穴式便器」とし、肛門洗浄用水を別の専用穴に導く構造もあります。

適用条件

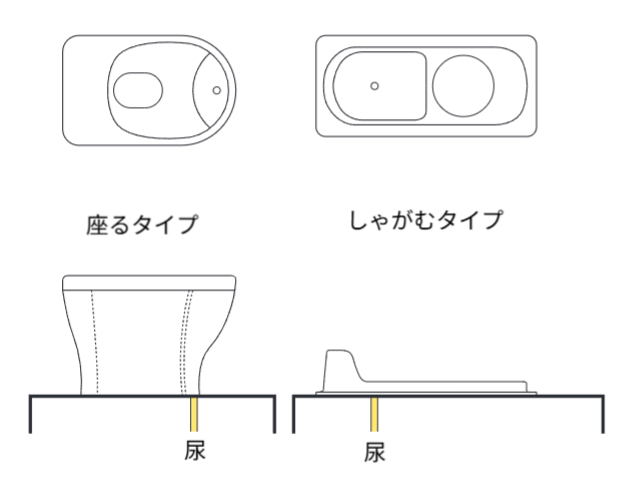

尿分離式乾式トイレは、尿と糞便を分けて処理・利用したい場合に適しています。水を使わないため、水資源が限られた地域でも利用可能です。子ども用に小型化したり、座るタイプやしゃがむタイプなど、利用者の嗜好に合わせて設計変更も可能です。ただし、尿と糞便を正しく分けるためには利用者の理解と訓練が必要です。

適用可能なシステム

長所と短所

長所

- 水源を必要としない

- 正しく使用・維持管理すれば、ハエや臭気の問題がほとんどない

- 地元で入手可能な材料で建設・修理ができる

- 建設・運用コストが低い

- 利用者の形態を問わず適用可能(座る/しゃがむ、洗浄/拭き取り)

短所

- 既製品がすべての地域で入手できるとは限らない

- 正しく使うために訓練と受容が必要である

- 誤用や糞便の混入によって詰まりやすい

- 排泄物の堆積が見える

- 男性の利用には、効率よく尿を収集するために小便器を併設することが望ましい

設計・運用上のポイント

- 便器は前後に仕切られ、尿と糞便が分離される構造となっている

- 尿は前方の出口から配管でタンクへ導かれ、糞便は後方の穴から貯留槽へ落ちる

- 設計によっては、肛門洗浄用水を別の専用穴(第3の穴)に導く方式もある

- 便器はコンクリートや樹脂などの現地で入手可能な材料で製造可能

- 尿配管は短く、勾配を1%以上確保し、直角配管を避けることが望ましい

- 尿は金属を腐食させるため、配管材に金属は使用しない。PP管またはPVC管が推奨される。

- 臭気逆流を防ぐため、尿排出口に臭気止めを設置する

- 定期的に表面を清掃し、尿によるスケーリング(沈着物)を防ぐ必要がある

- 糞便を乾いた状態を保つことができるように、清掃の際に水を流さないようにする。代わりに、湿った布で拭き掃除する

まとめ

尿分離式乾式トイレは、水を使わずに尿と糞便を分けて収集できる便器です。単純な構造で安価に設置可能であり、資源利用の観点からも有効です。ただし、正しい使い方を守ることや臭気対策が求められるため、設計と利用者教育の両方が重要です。

コメント