概要

単槽式ピットは最も広く使用されている衛生技術のひとつです。排泄物と肛門洗浄用の水や紙などがピットに投入されます。ピットをライニング(レンガ、コンクリート、石、防腐処理された木材などを使用)することで崩壊を防ぎ、上部構造を支えることができます。ピットが満たされていく過程では、浸出と分解の2つのプロセスによって堆積速度が抑制されます。尿や水は底や壁から土壌に浸透し、有機物の一部は微生物作用により分解されます。

仕組み

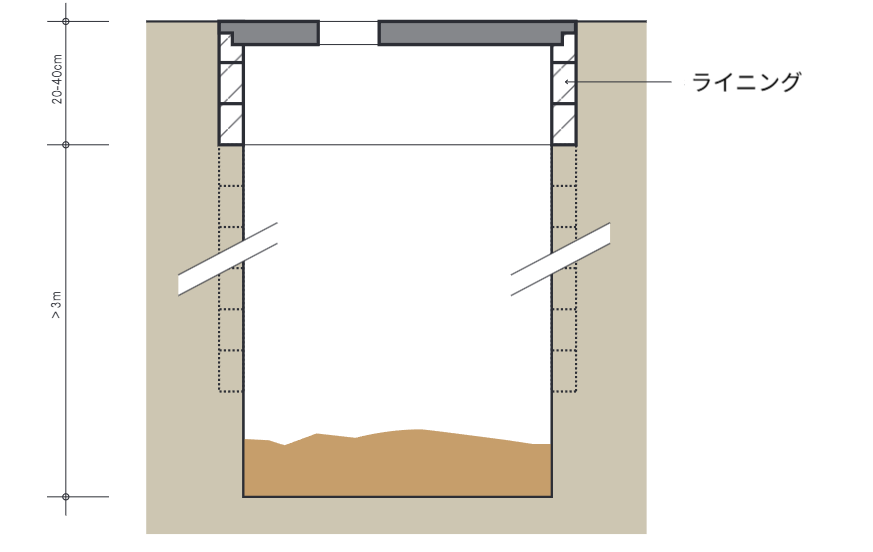

単槽式ピットは深さ3m、直径1m程度が一般的で、容量は少なくとも1,000L以上が推奨されます。1人あたり年間40〜60L、乾式の拭き取り材を使用する場合は最大90Lの固形物が堆積します。直径が1.5mを超えると崩壊のリスクが高まります。

ピット底部は非ライニングとし、液体が浸出できるようにします。尿や水が土壌を通過する過程で病原体は土壌に吸着され、地下水に到達する前に除去される可能性があります。ただしその程度は土壌の種類や水分条件などによって異なります。そのため、ピットと水源の水平距離は少なくとも30m以上を確保することが推奨されます。

掘削が難しい地域や地下水位が高い地域では、ピットを浅く掘り、コンクリートリングやブロックを用いて地上に積み上げた「高床式ピット」とすることも可能です。また、この方式は洪水が起こりやすい地域では雨水が流入しないようにするためにも有効です。掘削が困難な場合には非ライニングの浅いピットが用いられ、満杯になった時点で葉や土をかぶせ、小さな木を植える方法(アルボルー、D.1)もあります。

換気改良型単槽式ピット(S.3)は単槽式ピットよりやや高価ですが、ハエや臭気を大幅に低減できます。尿分離式の便器を組み合わせると、糞便のみが収集されるため浸出を抑えることができます。

入力と出力

適用条件

単槽式ピットでは処理過程(好気性・嫌気性分解、脱水、堆肥化など)は限定的であり、病原体や有機物の分解は十分ではありません。しかし、排泄物が封じ込められるため、利用者への直接的な病原体伝播は抑制されます。

農村部や都市周縁部に適しており、水が乏しい地域や地下水位が低い場所で特に有効です。一方で人口密集地域では浸透面積が不足し、またピットの排出や移設が困難な場合があります。岩盤や硬い土壌で掘削が難しい地域や洪水が起きやすい土地には不向きです。

適用可能なシステム

健康面・受容性

単槽式ピットは野外排泄に比べると改善された技術ですが、以下の健康リスクが残ります。

- 浸出液による地下水汚染

- ピット内の滞留水による害虫の発生

- 洪水時に溢れやすく、崩壊のリスクがある

住宅から適切な距離を保つことで、臭気やハエの発生による不快感を減らし、利便性と安全性を確保することが重要です。

設計・運用上のポイント

- 日常的な維持管理は施設を清潔に保つことのみ

- ピットが満杯になった場合:

a) 汲み取り後に再利用する

b) 上部構造を新しいピットに移設し、古いピットは土で覆い閉鎖する(十分な土地がある場合のみ適用可能)

長所と短所

長所

- 地元で入手可能な材料で建設・修理できる

- 材料や深さによって変動するが、建設コストは低い

- 必要な土地面積が小さい

短所

- ハエや臭気が発生しやすい

- 有機物や病原体の分解が不十分で、地下水を汚染する可能性がある

- 汲み取りコストが建設コストより高くなる場合がある

- 汲み取った汚泥は二次処理または適切な排出が必要

まとめ

単槽式ピットは最も基本的かつ広く使われている技術であり、資材や条件が限られた環境でも導入可能です。病原体や臭気の問題は残るものの、野外排泄に比べ大きな改善をもたらします。設計や設置場所を適切に選び、地下水汚染や洪水被害に配慮することが重要です。

コメント