概要

フォッサ・アルテルナは、交互に使用する乾式の二槽式ピット技術であり、短いサイクルで土壌改良材として利用可能な腐植土を生成することを目的としています。排泄物を収集・貯留するだけの換気改良型二槽式ピット(S.4 二槽式VIP)とは異なり、フォッサ・アルテルナは覆土材(土・灰・葉)を活用して糞便の分解を促進し、農業利用できる土壌改良材を生み出す点が特徴です。

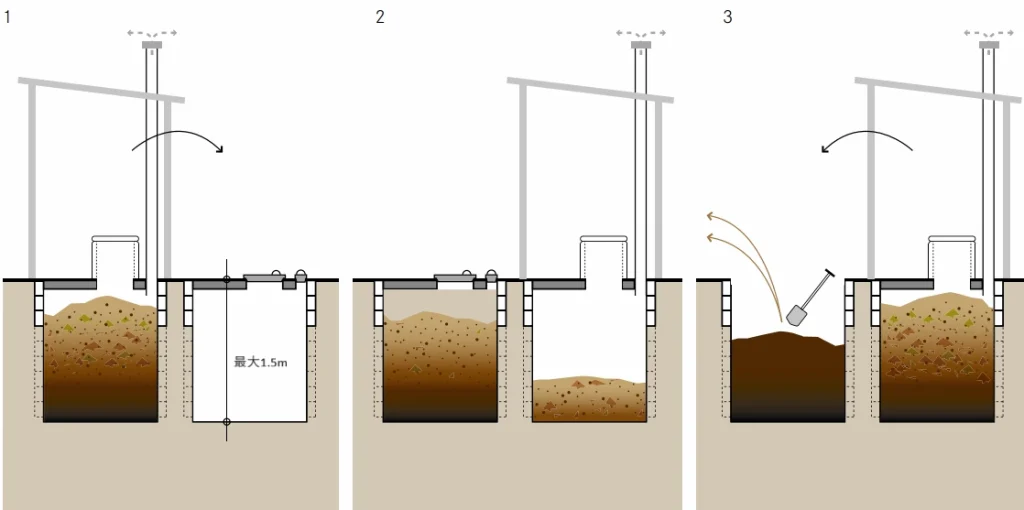

仕組み

フォッサ・アルテルナは深さ1.0〜1.5mの浅い二槽を交互に利用します。排便後に覆土材(土・灰・葉)を加えることで、微生物やミミズなどの小さな虫が導入され、便槽内に空気が通りやすくなり、酸素が供給されて好気的な分解が進みます。さらに、灰はハエを抑制し、臭気を軽減し、混合物を弱アルカリ性に保ちます。

1つのピットが満杯になるまで約1年、その間もう一方は休止して内容物が分解し、土状の腐植土に変わります。こうして得られた腐植土は栄養豊富な土壌改良材として利用できます。また、手作業で容易に排出できるので、バキュームカーは不要です。

入力と出力

適用条件

フォッサ・アルテルナは農村部や都市周縁部に適しています。特に水資源が乏しい地域に有効であり、栄養の不足した土壌では生成された腐植土を土壌改良材として活用することができます。

尿は投入可能ですが、土壌が尿を十分に吸収できない場合や尿利用を重視する場合には、尿分離式乾式トイレ(U.2)との併用が適切です。

洪水常襲地や地下水位の高い地域では不向きですが、高床式や地上構造にすることで利用できる場合もあります。また、岩盤や硬い土壌など掘削が困難な地域には適していません。

適用可能なシステム

健康面・受容性

排便後に覆土材を投入することで、臭気やハエは大幅に減少します。利用者はフォッサ・アルテルナと二槽式VIPの違いを理解できない場合もありますが、実際に利用すれば排出が容易であることから利点が理解されやすくなります。1年以上密閉された状態で腐植土化するため、取り扱い時の安全性も向上しますが、堆肥の取り扱いと同様の衛生上の注意が必要です。

設計・運用上のポイント

- 使用開始時に底に葉を敷く → 通気性と酸素供給を確保

- 定期的に葉を追加 → 堆積物の孔隙(空気が通りやすい状態)を維持

- 排便後は少量の土・灰・葉を投入 → 臭気抑制・分解促進

- 堆積物が山状になった場合はならして空間を最適化

- ゴミは投入禁止 → 最終的に腐植土として利用できなくなる

- 水を多量に投入してはいけない → 孔隙が水で埋まり酸素が遮断され、好気性菌の働きが妨げられる。その結果、病原体や害虫が発生しやすくなる

- 尿と少量の肛門洗浄用水は許容されるが、土壌が尿を十分に吸収できない場合や尿を肥料として重視する場合には尿分離式乾式トイレ(UDDT)との併用が推奨される

- ピットは交互利用し、最低1年以上休止期間を守る

- 浅い構造のため排出は手作業で可能、糞便汚泥よりも扱いやすい

- 年1回程度の排出が目安

長所と短所

長所

- 二槽を交互に使用するので、半永久的に使用可能

- 腐植土は糞便汚泥より掘り出しが容易

- 病原体の大幅な減少

- 栄養豊富な腐植土を生成し、土壌改良材として利用可能

- 臭気やハエが非換気式ピットに比べて大幅に減少

- 地元の材料で建設・修理が可能

- 建設コストは低く、自力で排出すれば運用コストも低い

短所

- 覆土材(土、灰、葉)が常に必要

- 腐植土の取り出しは手作業で行う必要がある

- ゴミが投入されると最終利用が困難になる

まとめ

フォッサ・アルテルナは、覆土材を活用して排泄物を腐植土化し、農業利用できる持続的なサニテーションテクノロジーです。二槽を交互に使用する仕組みにより長期利用が可能です。また、病原体を大幅に減少させ、栄養豊富な土壌改良材を生み出します。水資源が乏しい農村部や都市周縁部に特に適しており、適切に運用すれば、衛生改善と農業生産性向上の両立に貢献します。

引用

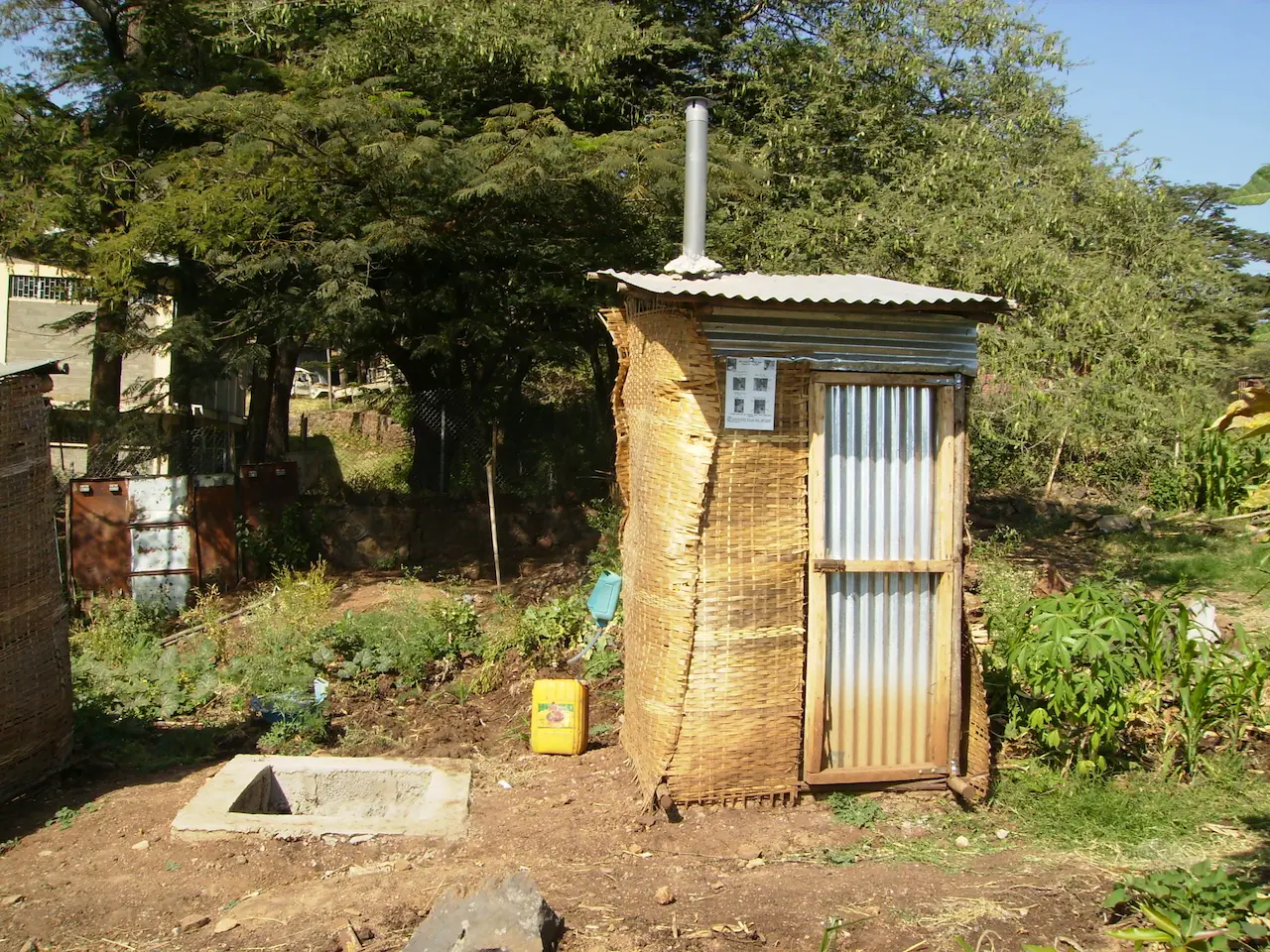

アイキャッチ画像出典:Wudneh Ayele Shewa / SuSanA Secretariat

Wikimedia Commons

ライセンス:CC BY 2.0

コメント