概要

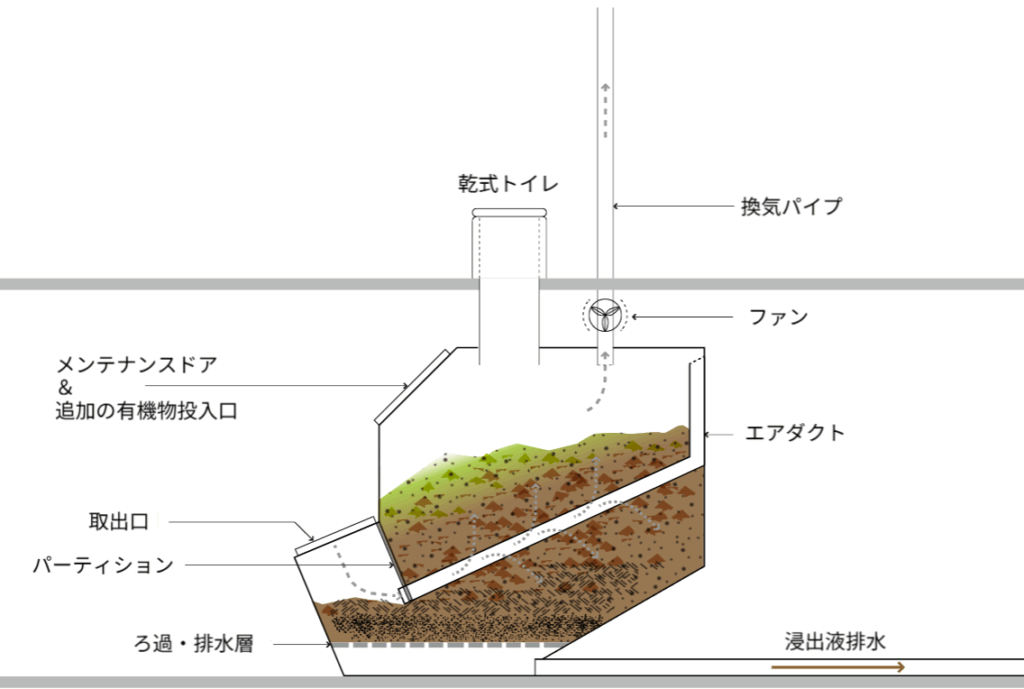

コンポスト化槽は、排泄物や有機物を好気的な条件下で微生物によって分解し、安定した土壌改良材である堆肥へと変える技術です。槽内での処理により、臭気の少ない、安全に取り扱える堆肥が得られます。槽は主に反応槽、通気ユニット、浸出液排出システム、熟成した堆肥を取り出す扉の4つの要素で構成されます。排泄物や食物残渣とともに木片、灰、紙などの炭素源となる資材を加えることで、分解を促進します。

仕組み

コンポスト化槽では、微生物(カビや細菌)による好気性分解が進むことで、排泄物や有機物が安定した堆肥に変わります。そのためには以下の条件が重要です。

- 酸素の供給:通気装置により酸素が供給され、微生物の活動を維持する。

- 水分管理:槽内の水分は理想的に45〜70%に保たれる必要がある。

- 温度:適切な大きさの槽で内部温度が40〜50℃に達すると分解が促進される。

- 炭素と窒素の比率:C:N比を25:1程度に保つことで、微生物が効率的に働く。

これらの条件が揃うことで病原体が減少し、安定した堆肥化が可能になります。ただし、実際には最適条件を常に維持するのは難しく、生成物が十分に安定していない場合は追加の処理が必要となります。

👉 「安定」とは:微生物分解が十分に進み、臭気や発熱がなく、未分解の有機物や病原体がほとんど残っていない状態を指します。つまり、見た目や性質が「土に近い」堆肥であり、安全に取り扱える段階になったことを意味します。

入力と出力

適用条件

コンポスト化槽は、土地や水が限られる場所や堆肥需要がある地域に特に適しています。都市部や農村部を問わず導入可能で、岩盤地や地下水位の高い地域にも設置できます。寒冷地では低温で分解が進まないため、屋内設置が望ましいです。一方、洗浄水や雑排水には対応できず、槽内が過湿になると嫌気化して悪臭や未分解物が発生します。そのため、尿や洗浄水は尿分離式乾式トイレ(U.2)や小便器(U.3)で分離することが推奨されます。

適用可能なシステム

長所と短所

長所

- 病原体の大幅な削減

- コンポストを土壌改良材として活用可能

- 適切に管理すれば臭気やハエの問題を抑制可能

- 有機ごみ(固形)を同時に処理可能

- 長い耐用年数

- 自家処理であれば低運転コスト

短所

- 熟練した利用者や管理者が必要

- 堆肥は利用前に追加処理が必要な場合あり

- 浸出液の処理や適切な排出が必須

- 専門的な設計や建設が必要

- 特殊部品や電力を要する場合あり

- 有機物の安定的供給が必要

- 熟成した堆肥を手作業で取り出す必要あり

設計・運用上のポイント

設計では、年間一人あたり300Lの槽容量を目安とします。槽は地上または地下に設けられ、傾斜底や取り出し口を設けると排出が容易になります。通気ダクトや小型送風機を備えると好気性条件が維持されやすく、浸出液の排水設備も重要です。尿の混入は微生物分解を阻害するため、尿分離設備の利用が望ましいです。

運用では、排便ごとに木片やおがくず、灰などの炭素資材を加えて水分と炭素比を調整します。適度に撹拌して酸素を供給することも有効です。

運用面では、排便のたびに木片やおがくず、灰などを加えて水分と炭素比を調整します。槽内の水分が適切かどうかを確認する方法として「握り試験」があります。これは、コンポスト材を一握りして水分状態を確かめるもので、指先に数滴の水がにじむ程度が理想です。パラパラ崩れる場合は乾燥しすぎ、スポンジのように水がしみ出す場合は過湿のサインであり、木片や灰を追加して通気性を確保する必要があります

槽からは2〜10年に一度、成熟した部分のみを取り出しますが、衛生的に安全にするためにはさらに堆肥化処理を行う場合があります。

まとめ

コンポスト化槽は、糞便と有機物を好気性分解により堆肥化し、土壌改良材を生み出す技術です。水を使わずに安定した処理ができ、農業利用に直結する利点がありますが、運転管理には経験や注意が必要です。尿や水を適切に分離し、通気と水分を制御することで、長期的に快適で持続可能なトイレ技術として活用できます。

引用・参考資料

アイキャッチ画像:Rancho Mastatal, Composting Toiletsより抜粋・編集

https://ranchomastatal.com/blognewsletter/2020/3/10/composting-toilets

コスタリカのRancho Mastatalでは、堆肥化トイレによる排泄物の循環利用が紹介されています。

コメント