概要

脱水型貯留槽は、糞便を収集・貯留し、乾燥(脱水)させるための技術です。糞便が脱水されるためには、槽が十分に換気され、防水構造で外部からの水分が入らないこと、さらに尿や肛門洗浄水が槽に流入しないことが必要です。水分がなければ微生物は繁殖できず、病原体は死滅し、臭気も抑制されます。二槽を交互に使用することで、一方を利用中にもう一方で糞便が乾燥し、体積が減少します。満杯になった場合は、尿分離式乾式トイレ(U.2)をもう一方の槽に移して使用します。

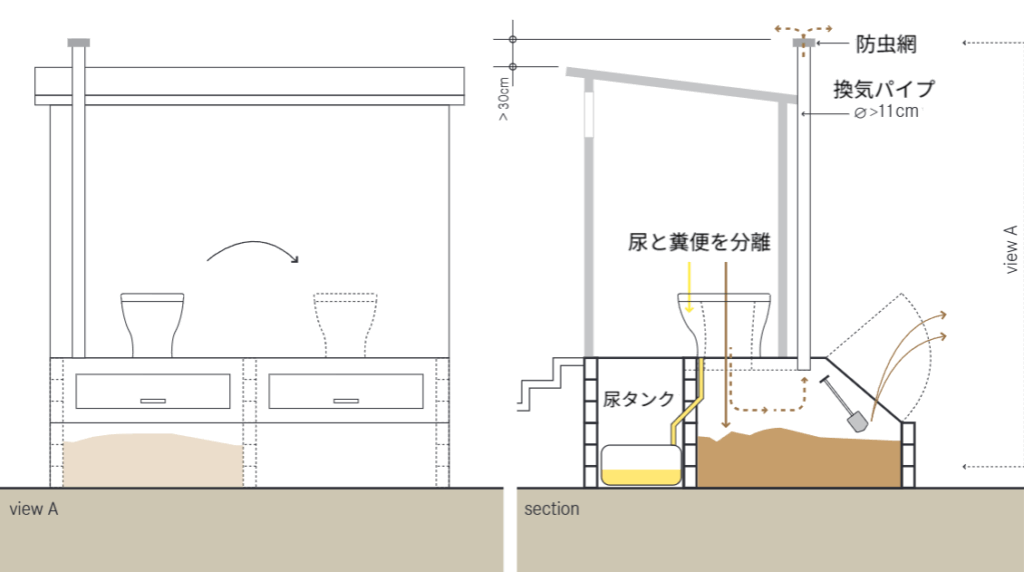

仕組み

脱水型貯留槽は、二槽を交互に使用する仕組みで運用されます。一方の槽が満杯になった場合には、尿分離式乾式トイレ(U.2)をもう一方の槽に移して使用を続けます。使用を停止した槽の中では、糞便が時間をかけて乾燥し、体積が減少していきます。さらに、利用のたびに灰や石灰、乾いた土やおがくずを投入することで、臭気を抑制し、ハエの発生を防ぐと同時に乾燥を促進します。この仕組みにより、病原体が死滅しやすくなり、衛生的で安全に糞便を管理することが可能となります。

入力と出力

適用条件

脱水型貯留槽は、農村から都市部まで幅広く適用可能です。土地面積が小さく、臭気も少なく、利用が容易なため、特に以下の条件に適しています。

- 水が乏しい地域

- 岩盤が多く掘削が難しい地域

- 地下水位が高い地域

- 洪水が頻発する地域(防水構造で建設されるため)

都市部では、乾燥糞便や尿を農地などに利用できない場合、適用の可否は搬送サービスに依存します。

適用可能なシステム

健康面・受容性

脱水型貯留槽は清潔で快適な利用が可能ですが、利用者が仕組みを理解し、利点を認識することが重要です。乾燥状態が保たれていれば、臭気やハエの問題はほとんどありません。推奨される貯留期間を守ることで、乾燥糞便は比較的安全に取り扱えます。

- WHOは、灰や石灰を覆土材として用いる場合は6か月以上、それ以外の場合は温暖地で1年以上、寒冷地では1.5〜2年の貯留を推奨しています。

- 単槽では十分に乾燥せず、上部が未処理のまま残るため健康リスクが高くなります。そのため、二槽交互利用が推奨されます。

設計・運用上のポイント

脱水型貯留槽は屋内外に設置可能で、換気のための通気管が必要です。槽は密閉性のある煉瓦やコンクリートで作り、雨水や地表を流れる水が入り込まないように設計する必要があります。一人あたり半年で約50Lの容量を見込み、槽の高さは60〜80cmが望ましいです。

使用後は覆土材(灰、石灰、乾いた土、おがくずなど)を加えて臭気やハエを防ぎます。槽内の堆積物は定期的に側面へ押し広げて空間を有効に使います。また、誤って水や尿が混入してしまった場合も、灰や石灰、土やおがくずを追加して吸収させます。

排出はシャベルや手袋を用いて手作業で行い、マスクの着用も推奨されます。拭き取り材は分解されないため、農地での利用を想定する場合は分別収集して処理することが望ましいです。

長所と短所

長所

- 二槽を交互に利用するため寿命は半永久的

- 病原体を大幅に減少可能

- 乾燥糞便を土壌改良材として利用可能

- 乾燥状態を維持すれば臭気やハエの問題が少ない

- 現地の資材で建設・修理可能

- 水が乏しい地域、洪水や地下水位が高い地域でも適用可能

- 建設コストは比較的低く、自力排出すれば運用コストもほぼ不要

短所

- 利用者のトレーニングと理解が必要

- 覆土材が継続的に利用可能な環境が必要

- 乾燥糞便の排出は手作業で行う必要がある

まとめ

脱水型貯留槽は、糞便を乾燥させて病原体を減少させるシンプルかつ効果的な技術です。二槽交互方式により長期間利用でき、衛生的で快適な使用が可能です。水資源が乏しい地域や地下水位が高い地域にも適用できる一方で、利用者の理解と継続的な管理が求められます。

引用

アイキャッチ画像: SuSanA Secretariat / CC BY 2.0

出典: Wikimedia Commons

ブルキナファソのワガドゥグーの家庭から収集され処理センターの貯蔵室に保管されている乾燥糞便の画像です。

コメント