概要

浄化槽は、コンクリート、FRP(繊維強化プラスチック)、PVC、またはプラスチック製の密閉槽であり、ブラックウォーターやグレイウォーターを流入させ、一次処理を行う技術です。槽内では沈殿と嫌気性処理によって固形物や有機物が減少しますが、その効果は中程度にとどまります。液体は槽内を流れる過程で重い粒子が底に沈み、油脂分は表面に浮上します。沈殿した固形物は嫌気的に分解されますが、その速度は堆積の速度に比べて遅く、定期的な汚泥とスカムの除去が必要です。

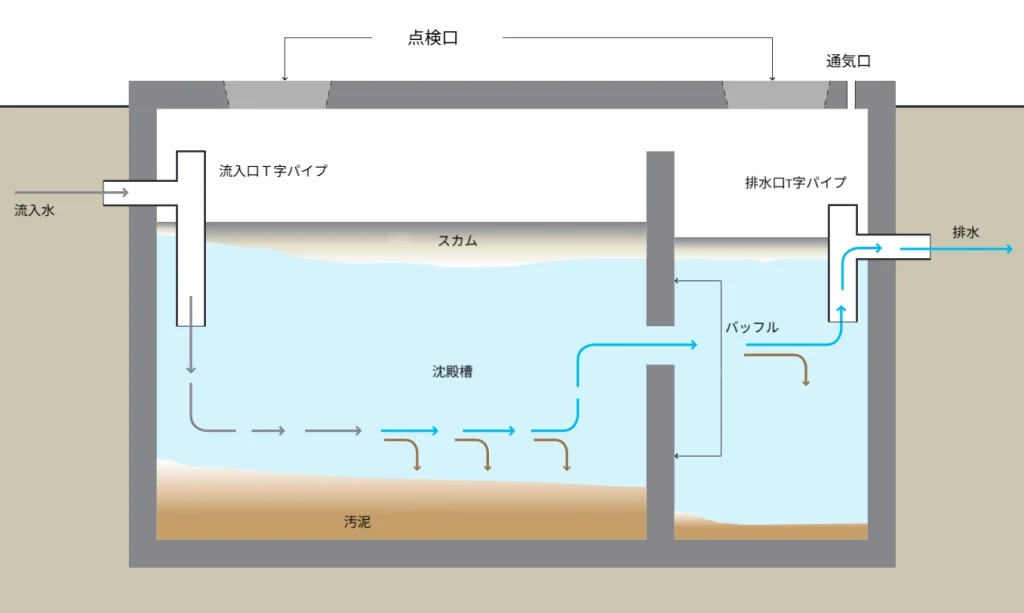

仕組み

浄化槽では、以下のプロセスにより排水の一次処理が行われます。

- 沈殿:槽内で液体の流速が落ちることで、重い固形物は底に沈み、スカムは表面に浮上する。

- 嫌気性分解:沈殿物は時間の経過とともに嫌気性微生物によって分解されるが、分解速度は遅い。

- バッフルやT字型の排出口:槽内の仕切りや配管構造により、浮遊物やスカムが流出するのを防ぐ。

適切に設計された浄化槽では、固形物のおよそ半分、BOD(生物化学的酸素要求量)の30〜40%が除去されます。また、大腸菌はおよそ10分の1に減少すると考えられています。ただし、処理効率は運転管理や気候条件によって大きく変動します。

入力と出力

適用条件

浄化槽は家庭レベルで最も一般的に導入される技術ですが、多室式に設計することで集合住宅や学校などの公共施設でも利用可能です。設置にあたっては、処理水を浸透させる手段や搬送する方法が確保できることが前提となります。高密度の居住地域で現地浸透処理を行うと、地盤が過飽和となり地下水や地表面を汚染する危険性があるため、そのような場所では搬送技術を用いて処理・処分施設へ輸送する必要があります。

また、浄化槽は完全に密閉されているものの、地下水位が高い場所や洪水が頻発する地域での建設は推奨されません。定期的に汚泥を引き抜く必要があるため、バキューム車がアクセスできる立地条件であることも重要です。

設置場所としては住宅の台所や浴室の下部に組み込まれる例もありますが、この場合は汚泥の引き抜きが困難となるため注意が必要です。さらに浄化槽はどのような気候条件でも設置可能ですが、寒冷地では処理効率が低下します。そして、栄養塩(リンや窒素など)や病原体の除去効率は高くないため、必ず追加の処理や適切な排出が必要です。

適用可能なシステム

長所と短所

長所

- 単純で堅牢な技術である

- 電力を必要としない

- 運転コストが低い

- 耐用年数が長い

- 地下に設置でき、土地利用面積が小さい

短所

- 病原体・固形物・有機物の除去効率は限定的

- 定期的な汚泥除去が必須

- 処理水や汚泥のさらなる処理・適切な排出が必要

設計・運用上のポイント

浄化槽の設計にあたっては、槽を少なくとも二つのチャンバーに分けることが推奨されます。二室構造の場合は、第一槽が全体の3分の2を占めるのが望ましいとされています。内部の仕切りやT字型の排出口を用いることで固形物やスカムの流出を防ぎ、処理水の質を確保します。

また、全てのチャンバーには点検口を設けて維持管理を容易にし、通気口を設置して有害ガスを安全に放出することが求められます。処理効率を確保するためには、滞留時間を48時間程度とすることが望ましく、利用者数や水使用量、気候条件、汚泥引き抜き頻度などに応じて適切に設計を調整する必要があります。さらに、運用面では2〜5年ごとに汚泥を引き抜くことが不可欠であり、バキュームカーによる除去が推奨されます。

強力な薬品を排水に混入させないこと、槽の気密性を定期的に確認することも、長期的かつ安定した運転のための重要な条件です。

注意

このウェブサイトでは 「septic tank」 の訳語として「浄化槽」を用いています。

これは日本のメーカーが製造・販売している『浄化槽』とは異なる点に注意が必要です。日本における『浄化槽』は、トイレ排水だけでなく台所や風呂などの生活雑排水も処理できる独自の装置です。

処理能力も高く( BOD20mg/L 以下)、機種によっては下水道と同等の処理能力を持っています。嫌気性処理と好気性処理を組み合わせることで高度な排水処理を実現しています。またそうした処理のためにブロアなどの機械を用いるので、電力を必要とします。

これに対して、低・中所得国で広く使用されている septic tank(= このウェブサイトで浄化槽と呼ぶ技術)は固液分離と簡単な嫌気処理しか行わず、処理能力は限定的です。したがって、日本の『浄化槽』と septic tank は構造的にも性能的にも大きく異なる技術です。

また、”septic tank”と呼ばれるものの中には、冒頭の画像のように、沈殿槽の底がなく、汚水を土壌に浸透させる構造のものもあります。こうしたタイプの浄化槽は地下水汚染の原因となる可能性があります。

まとめ

浄化槽は、ブラックウォーターやグレーウォーターの一次処理技術として世界的に広く用いられています。構造が単純で電力を必要とせず、長期間の利用が可能である一方、処理効率は低く、病原体や栄養塩の除去は十分ではありません。

そのため、必ず適切な後処理や処分手段と組み合わせることが必要です。定期的な汚泥除去と適切な維持管理を行えば、安定的に利用できる信頼性の高い技術といえます。

コメント