概要

嫌気性バッフルドリアクター(ABR)は、浄化槽(S.9)を改良した技術で、内部に設けられた複数のバッフル(邪魔板)により排水が強制的に上向きに流れる仕組みを備えています。これにより、排水が槽内の嫌気性汚泥と長時間接触し、有機物の分解効率が向上します。BODは最大90%削減可能とされ、従来の浄化槽に比べて大幅に優れた処理性能を発揮します。

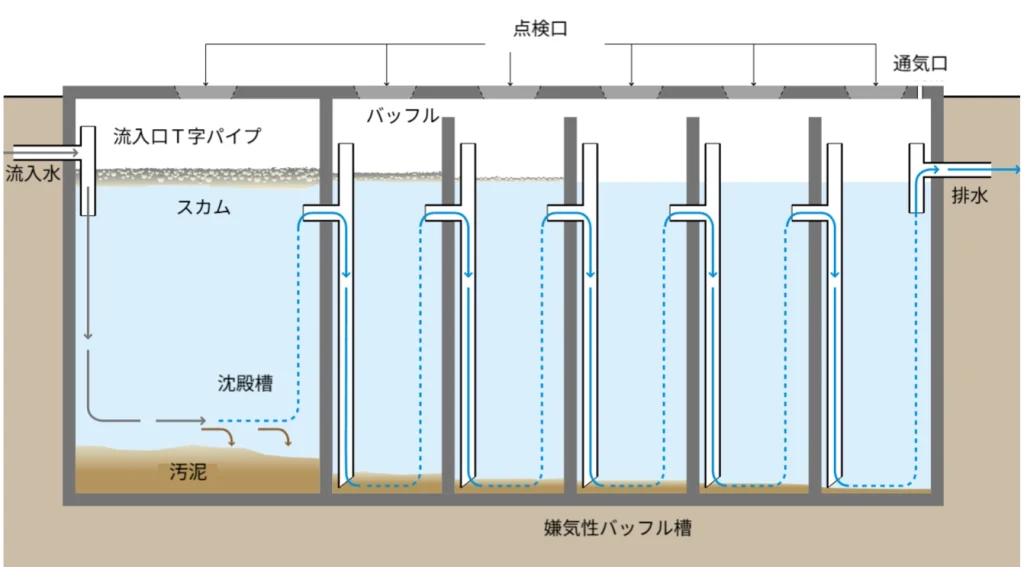

仕組み

流入する汚水は、まず沈殿槽に入り、ここで沈降性の高い固形物が分離・除去されます。続いて、汚水はバッフル板で仕切られた複数の槽を上向きに流れながら、各槽内の嫌気性汚泥と繰り返し接触します。この過程で有機物の分解が進み、処理効率が高まります。分解過程で発生するバイオガスの量は少ないため回収は行われませんが、槽には通気口が設けられ、臭気や有害ガスを制御して安全に外部へ放出する構造になっています。

入力と出力

適用条件

ABRは柔軟性が高く、家庭レベル、小規模な地域、さらには複数の家庭や施設からの排水をまとめて処理する規模でも導入可能です。特に、比較的一定量のブラックウォーターとグレーウォーターが発生する地域に適しています。

既存の搬送技術、例えば簡易下水道(C.4)と組み合わせることで、(準)集中処理施設としても利用可能です。地下に設置するのが一般的で、土地面積の制約がある地域にも導入可能ですが、定期的な汚泥除去のためバキュームカーがアクセスできる立地であることが重要です。

すべての気候で利用できますが、寒冷地では処理効率が低下します。また、栄養塩(NやPなど)や病原体の除去効率は低いため、処理水は必ず追加の処理工程を経る必要があります。

適用可能なシステム

長所と短所

長所

- 有機物負荷や水量変動に強い

- 電力を必要としない

- 運転コストが低い

- 耐用年数が長い

- BOD除去率が高い

- 汚泥発生量が少なく、安定化しやすい

- 広い設置面積を必要とせず、地下設置が可能

短所

- 専門的な設計と施工が必要

- 病原体や栄養塩の除去効率は低い

- 処理水や汚泥には追加処理や適切な排出が必要

設計・運用上のポイント

最初の処理として、沈殿槽を設けることが推奨されます。独立型の小規模ユニットでは沈殿槽が一体化している場合もあります。

流入量は一般的に1日あたり2〜200 m³で、設計上の重要なパラメータとして、水理学的滞留時間(HRT)は48〜72時間、上向流速は0.6 m/時以下、チャンバー数は3〜6とされています。チャンバー間の接続は垂直管またはバッフルによって設計され、点検口を設置してメンテナンスできるようにします。

ABRの運転開始には数か月を要し、嫌気性バイオマス(汚水中の有機物を分解して増殖する微生物群)が十分に増殖するまで処理能力は安定しません。立ち上げを早めるため、牛糞や浄化槽の汚泥を添加して嫌気性菌を接種することが推奨されます。運転中は強い化学薬品を流入させないように注意する必要があります。また、汚泥やスカムの堆積状況を定期的に確認します。1〜3年ごとに汚泥除去を行う必要があり、バキュームカーによる搬出が望まれます。槽の気密性を定期的に確認することも重要です。

まとめ

嫌気性バッフルドリアクター(ABR)は、従来の浄化槽を改良した技術であり、シンプルな構造ながら高いBOD除去性能を有する持続可能な汚水処理方法です。電力を必要とせず、運転コストが低いことから、多様な地域で利用可能です。ただし、病原体や栄養塩の除去は十分ではなく、処理水には後段の追加処理が必要です。専門的な設計・施工と定期的な汚泥管理を行うことで、安定的で長期的に利用できる技術といえます。

コメント