概要

嫌気性フィルターは、固定床型の生物反応槽です。1つまたは複数のろ過槽を直列に配置した構造を持ちます。排水がフィルターを通過する際に粒子が捕捉され、フィルター材(ろ材)表面に付着した嫌気性バイオマス(汚水中の有機物を分解して増殖する微生物群)によって有機物が分解されます。懸濁物質やBODの除去率は通常50〜80%の範囲ですが、最大90%に達することもあります。窒素の除去は限定的で、全窒素(TN)ベースでせいぜい15%です。

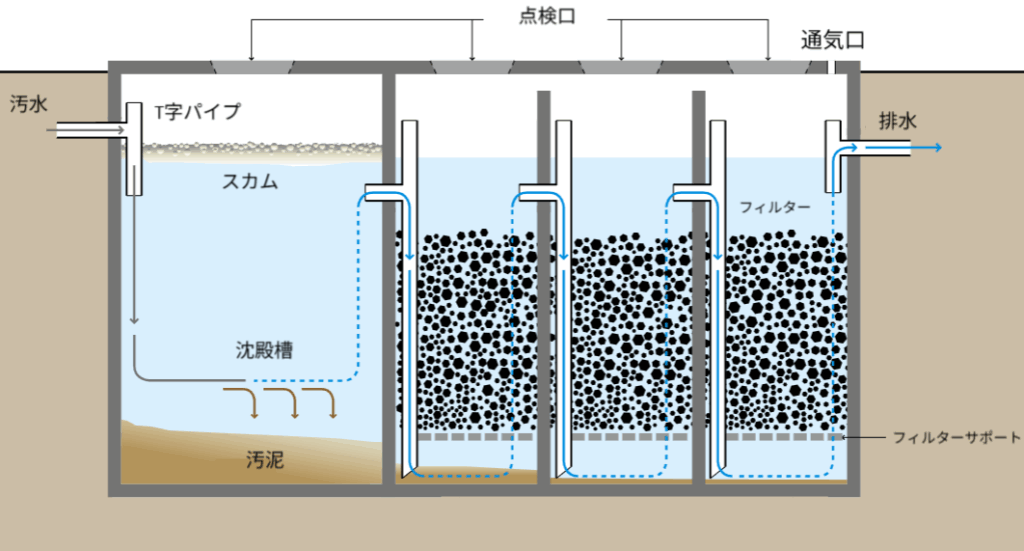

仕組み

流入する汚水は、まず沈殿槽に入り、ここで沈降性の高い固形物が除去されます。次に、汚水はフィルター材が充填されたろ過槽を通過します。そこで、汚水中の粒子が捕捉されるとともに、有機物が付着した嫌気性バイオマスによって分解されます。嫌気性フィルターは一般的に上向流方式で運転され、固定化された微生物が流出しにくくなっています。フィルター材上部の水位は少なくとも0.3m以上を確保し、均一な流れを保つ必要があります。発生するガスは少量であり、槽上部に設けられた通気口から排出されます。

入力と出力

適用条件

嫌気性フィルターは柔軟な技術であり、家庭、小規模地域、または複数の家庭や施設からの排水をまとめて処理する規模にも適用できます。ブラックウォーターおよびグレーウォーターが比較的一定量で発生する地域に適しています。

また、嫌気性フィルターは、①後段の好気性処理への有機物負荷を減らす前処理、または②前段の処理水をさらに浄化して懸濁物質や残留有機物を除去する仕上げ処理としても利用可能です。

設置面積が小さく、地下に設置できるため、土地に制約のある地域でも導入が可能です。定期的な汚泥除去のため、バキュームカーがアクセスできる場所に設けることが望ましいです。すべての気候条件で使用できますが、寒冷地では効率が低下します。栄養塩や病原体の除去効率は低いものの、フィルター材の種類によっては寄生虫卵を完全に除去できる場合があります。処理水は、さらに後段の処理工程を必要とします。

適用可能なシステム

長所と短所

長所

- 電力を必要としない

- 運転コストが低い

- 耐用年数が長い

- BODと固形物の除去率が高い

- 汚泥発生量が少なく、安定化しやすい

- 地下設置が可能で、省スペースである

短所

- 専門的な設計と施工が必要

- 病原体や栄養塩の除去効率は低い

- 処理水および汚泥の追加処理が必要

- フィルターの目詰まりが起こる可能性がある

- フィルターの取り出しと清掃が手間となる

設計・運用上のポイント

前段には必ず沈殿槽を設け、固形物やごみを除去してろ材の閉塞を防ぐ必要があります。小規模な独立型ユニットでは沈殿槽が一体化していますが、既存の浄化槽や他の沈殿技術(例:T.1 沈殿槽)と組み合わせることも可能です。

一方、沈殿槽を内蔵しない設計(T.4参照)の場合は、前段に別の沈殿処理設備やABR(T.3)などの技術を組み合わせる(準)集中型処理施設で特に有効です。このような施設では、嫌気性フィルターに沈殿槽を組み込む必要がなく、全体として効率的な処理システムを構築できます。

嫌気性フィルターは一般的に上向流方式で運転され、水理学的滞留時間(HRT)は12〜36時間が推奨されます。フィルター材は微生物の付着面積が大きく、かつ目詰まりを起こしにくいことが求められます。最適な比表面積は1m³あたり90〜300m²で、粒径は12〜55mmの範囲が一般的です。フィルター材としては、砂利、砕石、れんが片、スコリア、軽石、または成形プラスチック材などが用いられます。

運転開始には6〜9か月を要し、この間にフィルター表面に嫌気性バイオマスを定着させます。立ち上げを早めるために、浄化槽の汚泥をろ材に散布して微生物を接種する方法もあります。

処理効率を維持するためには、以下の点が重要です。

- 槽の気密性を定期的に点検すること

- 強力な化学薬品を排水に流さないこと

- 汚泥やスカムの堆積状況を定期的に確認すること

- 効率の低下や閉塞が見られた場合は、逆流洗浄(バックウォッシング)またはフィルター材の取り出し・清掃を行うこと

まとめ

嫌気性フィルターは、構造が比較的単純でありながら高い有機物除去性能を持つ嫌気性処理技術です。電力を必要とせず、運転コストも低いため、家庭から地域規模まで幅広く利用できます。ただし、目詰まり防止のための前処理と定期的な維持管理が不可欠です。さらに、病原体や栄養塩の除去には追加処理も必要です。適切に設計・運用すれば、長期的かつ安定した排水処理技術として機能します。

コメント