概要

簡易下水道は、小口径の配管を浅い深さ・緩やかな勾配で敷設する下水道網です。従来型の重力式下水道(C.6)と比べて設計が柔軟で、建設コストを大幅に削減できるのが特徴です。

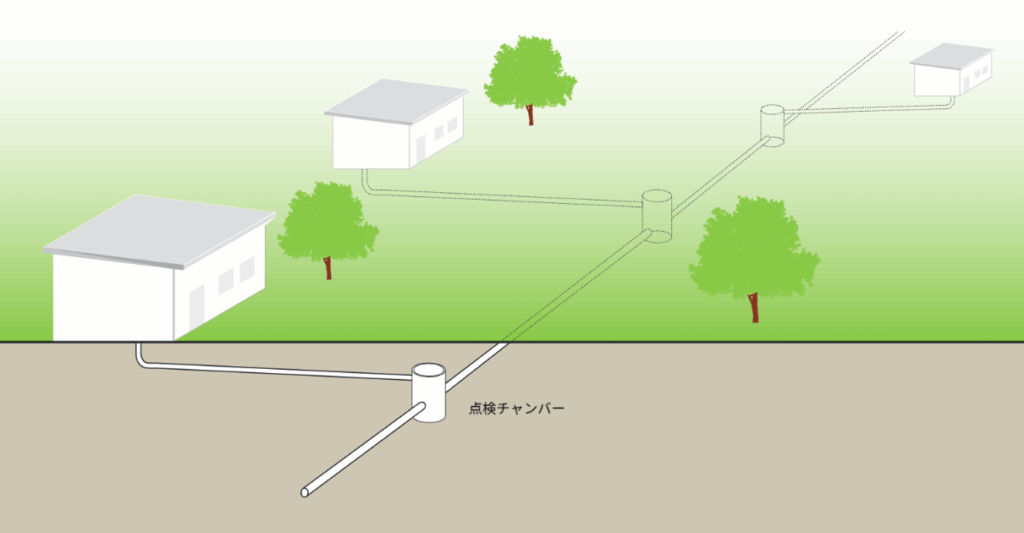

基本的な原理は重力による排水輸送ですが、従来型の設計基準を必要以上に厳密に適用せず、現地の地形・人口密度・アクセス条件に合わせて最適化されています。配管は通常、敷地内(建物の裏庭や前庭)に設置され、道路中央の下に設ける必要がないため、配管の距離を短縮できます。

また、重車両が通行しない歩道や細い通路の下にも設置できるため、浅い掘削で施工が可能です。共同住宅地などでは、共同敷地内下水道(condominial sewer)と呼ばれることもあります。

仕組み

簡易下水道は、重力を利用して排水を後段の処理施設へと流すネットワーク構造です。従来型下水道と同様に排水を流下させますが、より浅く・短く・緩勾配で配管される点が特徴です。配管は、裏庭・前庭・歩道の下など交通量の少ない場所に敷設され、重車両が通行しないため深掘りを必要としません。

また、高価なマンホールも通常不要で、合流点や方向転換部に簡易的な点検チャンバーや清掃口を設ければ十分です。さらに、各住宅の接続部にはインスペクションボックスが設けられ、家庭からの排水をシステムに接続します。

以上の構造により、施工の簡素化とコスト削減が実現されています。

入力と出力

適用条件

簡易下水道は、ほぼすべての居住環境に導入可能ですが、特に高密度の都市部で効果的です。敷地面積が限られており、浄化槽やピットトイレなどのオンサイト処理技術の設置が難しい地域に適しています。

実施にあたっては、以下の条件が望ましいとされています。

- 人口密度:1ヘクタールあたり150人程度以上

- 給水量:1人あたり1日60L以上の安定供給

地盤が岩盤質である場合や地下水位が高い場合は、掘削が難しく施工コストが上昇します。それでも、簡易下水道の建設費は通常の下水道より20〜50%低コストで済みます。

適用可能なシステム

長所と短所

長所

- 従来型下水道より浅く緩い勾配で敷設できる

- 建設費が安く、運転コストも低い

- 人口増加に合わせて延伸が容易

- グレーウォーターも同時に処理可能

- 個別の浄化槽などを設ける必要がない

短所

- 従来型下水道よりも詰まりが発生しやすく、修理頻度が高い

- 設計・施工には専門知識が必要

- 漏水や浸入による地盤・地下水汚染のリスクがある

設計・運用上のポイント

設計基準

簡易下水道は、従来型下水道のように「自己洗浄流速(self-cleansing velocity)」を確保する設計ではなく、最小掃流力(1 N/m² または 1 Pa) をピーク流量時に確保することを基準とします。

- 最小ピーク流量:1.5 L/s

- 最小管径:100 mm

- 標準勾配:0.5%

たとえば、100 mmの配管を200 mあたり1 mの高低差で設置すれば、1人1日60 Lの排水量で約2,800人分の排水を処理できます。

配管材と設置深さ

- 配管材には PVCパイプが推奨されます。

- 設置深さは交通荷重によって異なり、歩道下では40〜65 cmの覆土が一般的です。

- 幹線管路にも同じ設計を適用でき、交通のない場所では浅い位置に設置可能です。

点検設備と接続構造

- 高価なマンホールの施工、設置は通常不要です。

- 合流点や方向転換部には、簡易な点検チャンバーや清掃口を設けます。

- 各住宅の接続部にはインスペクションボックスを設置します。

油脂・汚濁防止の配慮

- 台所のグレーウォーターに油脂が多い場合は、グリーストラップを設けて閉塞を防ぐことが推奨されます。

流入水の管理

- 十分な水量を確保するために、グレーウォーターも簡易下水道に接続することが望ましいです。

- 雨水の接続は推奨されません。ただし、実際には完全に雨水を排除することは難しく、雨水流入による追加流量を設計時に考慮する必要があります。

運用と維持管理

適切に施工・管理された簡易下水道は、安全かつ衛生的な排水搬送手段として機能します。ただし、詰まりや漏れを防ぐには定期的な維持管理が不可欠です。

利用者や管理組織は、以下の点に留意する必要があります。

- 管内にごみや固形物を流さない

- 必要に応じて定期的に洗浄・フラッシングを行う

- 詰まりが発生した場合は、清掃口を開けてワイヤーで除去

- 点検チャンバー内の堆積物を定期的に除去することで、下水道への流入を防止する

維持管理の責任分担は、下水道事業者と住民の間で明確に定めることが重要です。

理想的なのは、各家庭が接続部と前処理設備の維持を行い、事業者が共用部分を管理することです。ただし、利用者が問題に早期に気づけない場合もあるため、民間業者や住民委員会による保守契約も有効な手段です。

まとめ

簡易下水道は、低コストで持続可能な下水輸送技術として、都市部の衛生改善に大きく貢献できるシステムです。

適切な設計と利用者教育、そして定期的なメンテナンスにより、従来型下水道に匹敵する機能を発揮します。

限られた土地や資源の中でも効率的な排水管理を実現できる、中所得国・開発途上国における現実的な選択肢です。

コメント