概要

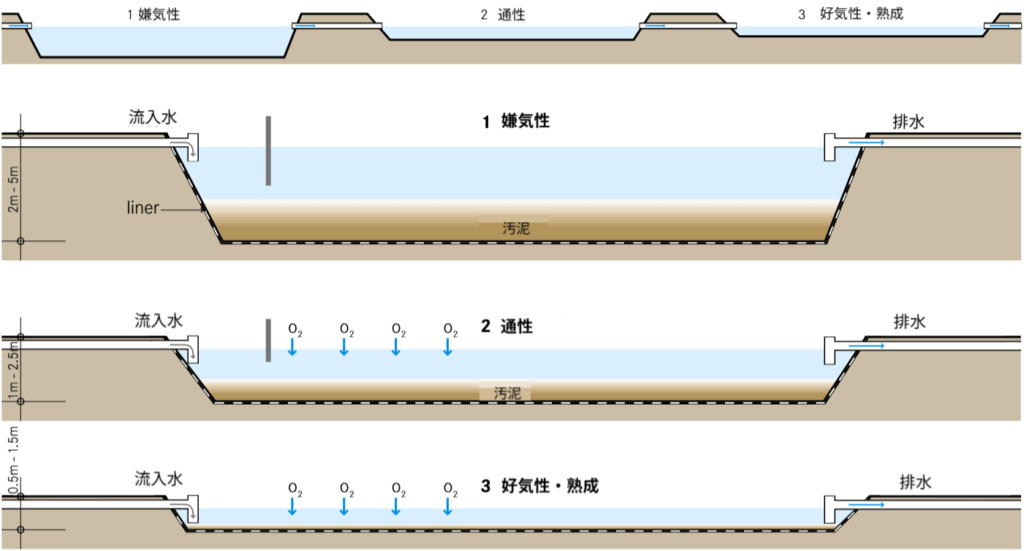

安定化池(Waste Stabilization Ponds, WSP)は、人工的に造成した池で排水を自然処理する技術です。池は (1) 嫌気性、(2) 通性、(3) 好気性(成熟)の3種類があり、嫌気性→通性→好気性の順に直列配置して段階的に処理します。嫌気性池で有機負荷を減らし、通性池でさらなるBOD除去(最大75%)、好気性池で病原体除去を担います。

仕組み

嫌気性池は一次処理段階で、池全体が嫌気的です。沈降と汚泥中の嫌気性消化により固形物とBODが除去され、嫌気性細菌が有機炭素をメタンに変換してBODを最大60%除去します。嫌気性池の流出水は通性池に送られ、上層は自然拡散・風の撹拌・藻類の光合成で酸素供給を受け、下層は無酸素〜嫌気状態となります。沈降性固形物は底に堆積して分解され、好気性と嫌気性の微生物が協働してBOD除去率は最大75%に達します。好気性(成熟)池は病原体除去を目的とする最終段階で、浅く設計されて太陽光が全層に届きます。藻類の光合成は酸素を放出し、細菌呼吸で生じた二酸化炭素を吸収します。酸素濃度は昼間に高く、夜間に低下しますが、風の撹拌も酸素供給に寄与します。

入力と出力

適用条件

安定化池は世界的に一般的かつ効率的な排水処理技術であり、住宅地や公共空間から離れた広い土地を有する農村部や都市周辺地域に適しています。一方で、人口密度の高い都市部では広大な土地を確保できないため不向きです。

適用可能なシステム

長所と短所

長所

- 有機および水理ショック負荷に強い

- 固形物、BOD、病原体の除去率が高い

- 藻類や魚類の養殖と組み合わせることで栄養塩除去も可能

- 電力を必要とせず、運転コストが低い

- 適切に設計・維持されれば臭気や昆虫問題を抑制できる

短所

- 大面積の土地が必要

- 土地価格によって初期費用が高くなる

- 設計・施工に専門的知識が必要

- 汚泥の適正な除去と処理が必要

設計・運用上のポイント

- 嫌気性池:深さ2〜5m、滞留時間1〜7日

- 通性池:深さ1〜2.5m、滞留時間5〜30日

- 好気性池:深さ0.5〜1.5m

- 複数の好気性池を直列に配置すると、病原体除去効果が高まる

- スカム形成や固形物の流入を防ぐため、前処理を設ける

- 池底には粘土やアスファルトなどの不透水ライナーを敷設し、地下水への浸出を防止

- 掘削土で堤防を築き、雨水流入や侵食を防止

- フェンスを設け、人や動物の侵入を防ぐ

管理・維持

- 池表面のスカムは定期的に除去する

- 水生植物は蚊の繁殖や光阻害を防ぐため除去する

- 嫌気性池の汚泥は容量の約3分の1に達した時点で2〜5年ごとに除去

- 通性池では除去頻度はさらに少なく、好気性池ではほとんど不要

- 汚泥の除去には以下の方法を用いる:

- スラッジポンプ

- 機械スクレーパー

- 排水・脱水後にフロントエンドローダーで除去

まとめ

安定化池は、自然エネルギーを利用して有機物や病原体を効果的に除去する信頼性の高い排水処理技術です。電力を必要とせず、運転コストも低いため、農村部や郊外地域に適しています。一方で、広大な土地面積を要し、定期的な汚泥除去と維持管理が不可欠です。

コメント