概要

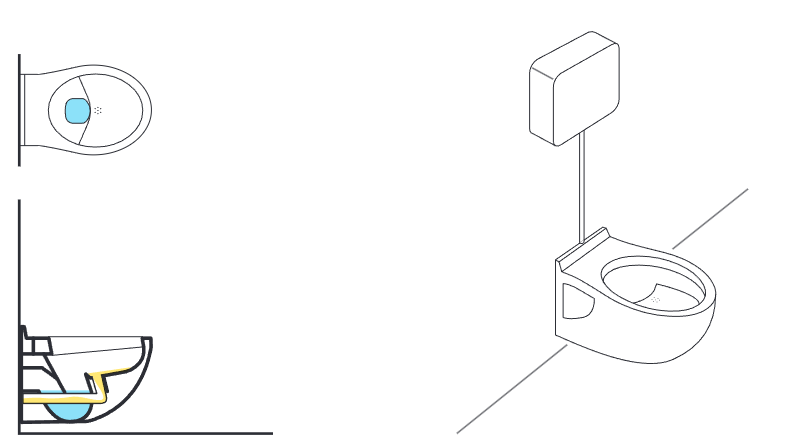

尿分離式水洗トイレ(UDFT)は、外見は通常の水洗トイレ(U.5)に似ていますが、便器内で尿と糞便を分離する点が特徴です。便器は二つの部分に分かれており、前方の排出口で尿を、後方の排出口で糞便を収集します。尿は水を使わずに収集されますが、洗浄時に少量の水で尿受け部分が洗い流されます。尿は貯留タンクに導かれ再利用または処理され、糞便は水とともに流されて処理されます。座るタイプとしゃがむタイプの両方が存在します。

仕組み

便器前方の排出口で尿を分離し、後方で糞便を受ける構造です。尿は配管を通じて貯留タンクへ流れ、糞便は洗浄水と一緒に処理系統へ流されます。尿の配管には腐食防止のためプラスチック管(PP管やPVC管)を用い、スケーリング防止のため配管をできるだけ短く保ちます。配管には少なくとも1%の勾配を設け、直角の曲がりは避けることが推奨されます。配管径は勾配が急で維持管理が容易な場合は50mmで十分ですが、緩やかな勾配やアクセスが困難な場合は75mm以上が望まれます。

入力と出力

適用条件

尿分離式水洗トイレは、十分な洗浄用水があり、ブラウンウォーターを処理する技術と、収集した尿の利用先がある場合に適しています。男性の利用においては、小便器(U.3)を併用すると効率が高まります。公共施設・家庭いずれでも設置可能ですが、公共の場では誤用や詰まりを防ぐため、適切な説明や利用者教育が必要です。尿とブラウンウォーターを分離して収集するため、配管が複雑であり、特に尿配管の設計・施工には専門的な知識が求められます。

適用可能なシステム

長所と短所

長所

- 従来の水洗トイレより使用水量が少ない

- 適切に使用すれば臭気の問題がない

- 見た目や使用感が通常の水洗トイレに近い

短所

- 普及は限定的であり、現地での建設や修理が困難な場合がある

- 設置コストが高く、維持管理や部品交換に費用がかかる

- 維持管理に手間がかかる

- 正しく使用するために利用者の理解と教育が必要

- 誤用や詰まりが起こりやすい

- 常時水源が必要

- 男性の尿分離には小便器の併用が望ましい

設計・運用上のポイント

- 尿とブラウンウォーターを分けるため、二重配管が必要である

- 配管は短く保ち、勾配を確保し、直角の曲がりを避ける

- 尿配管にはプラスチック管を使用する

- 尿由来のミネラルや塩類が配管や器具に析出するため、酢や温水で洗浄し、堆積を防ぐことが重要である

- 酢酸(24%以上)や苛性ソーダ溶液で詰まりを除去する場合もあるが、手作業が必要な場合もある

- 利用者が正しく使えるよう、説明用カードや図解を設置することが受容性の向上に役立つ

- 定期的な清掃により便器を清潔に保ち、臭気や汚れの蓄積を防ぐ

まとめ

尿分離式水洗トイレ(UDFT)は、尿と糞便を便器内で分ける構造を持ち、水使用量を削減しつつ清潔で快適に利用できる技術です。外見や使用感は通常の水洗トイレに近いため受け入れられやすい一方で、設置コストや維持管理の負担が大きく、専門的な設計・施工や利用者の理解が不可欠です。

引用:アイキャッチ画像(Wikimedia Commons:Urine-diversion flush toilets)

コメント