概要

二槽式ピットは、簡易水洗トイレ(U.4)に二つの交互利用するピットを組み合わせた技術です。ブラックウォーターだけでなくグレーウォーターも受け入れる場合もあります。このようなピットに侵入した液体は、徐々に土壌に浸透する仕組みになっています。また、固形物はやがて脱水され、シャベルを使って手作業で取り出せる状態になります。

仕組み

この技術では、二つのピットを交互に使用します。片方が満杯になったら休止し、その間に内容物は浸透・脱水され、2年間の休止を経て病原体が減少し、土状の腐植土に近い状態になります。一方のピットを使用している間には、もう一方は必ず休止させる必要があります。こうして休止させたピットの内容物は安全に取り出せる状態になります。

ダブルVIP(S.4)やフォッサ・アルテルナ(S.5)との違いは、水を使うことが前提であり、土や有機物を投入する必要がない点です。

入力と出力

入力:ブラックウォーター、(+グレーウォーター)

出力:槽内腐植土

適用条件

二槽式ピットは、新しいピットを継続的に掘ることができない地域に適した恒久的な技術です。水さえあれば、ほとんどの住宅密集地域で適用できます。ただし、同じ地域に同様のピットが多数存在すると、土壌が水を十分に吸収できず、過飽和や水浸しの状態になる恐れがあります。

土壌は十分な浸透能を持つ必要があり、粘土質や岩盤の多い地域には不向きです。また、地下水位が高い地域や洪水の頻発する地域にも適していません。小規模なグレーウォーターであれば混合して投入できますが、大量の洗浄水やグレーウォーターは浸出液を増やし、地下水汚染のリスクを高めます。

適用可能なシステム

健康面・受容性

二槽式ピットは広く受け入れられている選択肢ですが、以下のような健康上の懸念があります。

- 浸出液による地下水汚染の可能性

- ピット内の停滞水による蚊やコバエの繁殖

- 洪水時の崩壊や溢水の危険性

設計・運用上のポイント

ピットは1〜2年分の排泄物を受け入れられる容量で設計する必要があります。2年間の休止期間を確保することで、内容物は部分的に衛生化され、土状の腐植土となります。

二つのピットは少なくとも1m離して建設し、相互汚染を避ける必要があります。また、建物基礎から1m以上離すことが推奨されます。ピットの壁全体は崩壊を防ぐためにライニングし、上部30cmはモルタルで固めて直接の浸入を防ぐとともに上部構造を支えられるようにします。

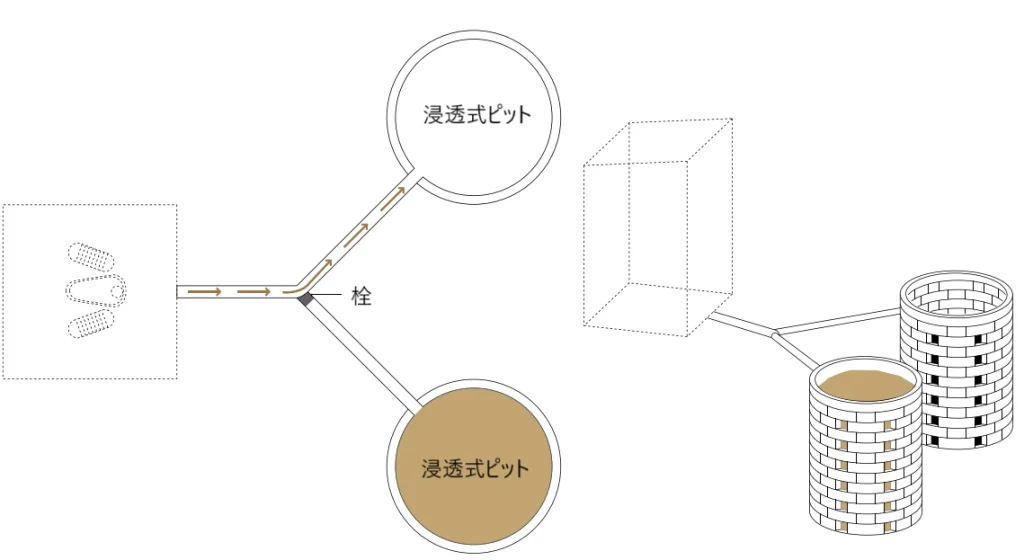

地下水汚染のリスクを避けるため、水源との距離は最低30m確保することが推奨されています。使用しないピットへの配管は栓で閉じる必要があり、接続部や配管が簡単に操作できないようにして誤使用を防ぐ設計が望まれます。

長所と短所

長所

- 二槽を交互に利用するため寿命は半永久的

- 腐植土は糞便汚泥に比べて掘り出しが容易

- 病原体の大幅な減少

- 腐植土を土壌改良材として利用できる可能性

- 水封によってハエや臭気を大幅に抑制

- 現地の材料で建設・修理が可能

- 建設コストは低く、自力で排出すれば運用コストもほぼ不要

- 占有する土地面積が小さい

短所

- 腐植土の排出は手作業で行う必要がある

- かさばる拭き取り材(硬い紙や布など)を使用すると詰まりやすい

- 水を利用するため、乾式テクノロジーに比べて浸出液による地下水汚染リスクが高い

まとめ

二槽式ピットは、簡易水洗トイレに交互利用の二槽を組み合わせることで、長期間にわたって使用できる技術です。水を利用するため快適で受け入れられやすい一方、浸出液による地下水汚染や洪水リスクには注意が必要です。適切に設計・管理すれば、衛生改善に大きく貢献する技術です。

引用・参考資料

- アイキャッチ画像:Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA), CC BY-SA 3.0 (https://forum.susana.org/sato-pan-latrine-with-closing-flap/21555-new-sato-connection-system-for-twin-pit-pour-flush-latrines)

- 二槽式ピットの建設中の様子

コメント