サニテーションシステムとは、利用者インターフェースから処理・利用・処分までの一連の流れを示すものです。

コンペンディウム(Sanitation Systems and Technologies, 第2版)では、さまざまな技術(U / S / C / T / D)を組み合わせて構築されるシステムを整理し、9つの代表的なシステムテンプレートを提示しています。

- システムテンプレートの見方

- 9つの代表的なシステム

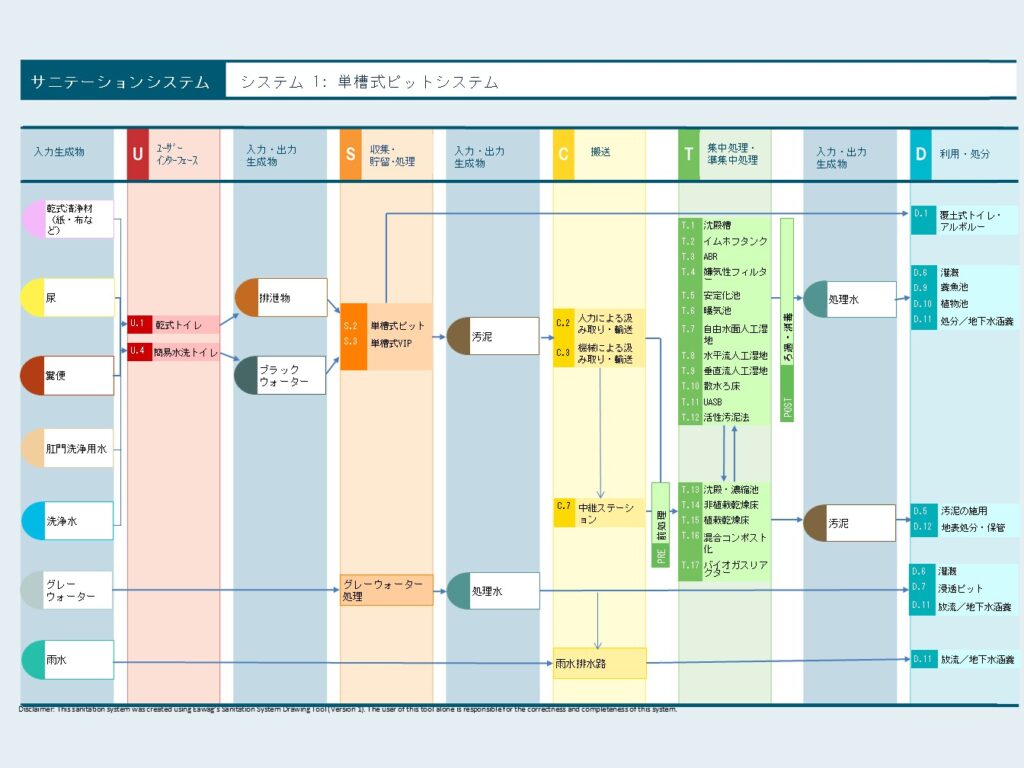

- システム 1: 単槽式ピットシステム(Single Pit System)

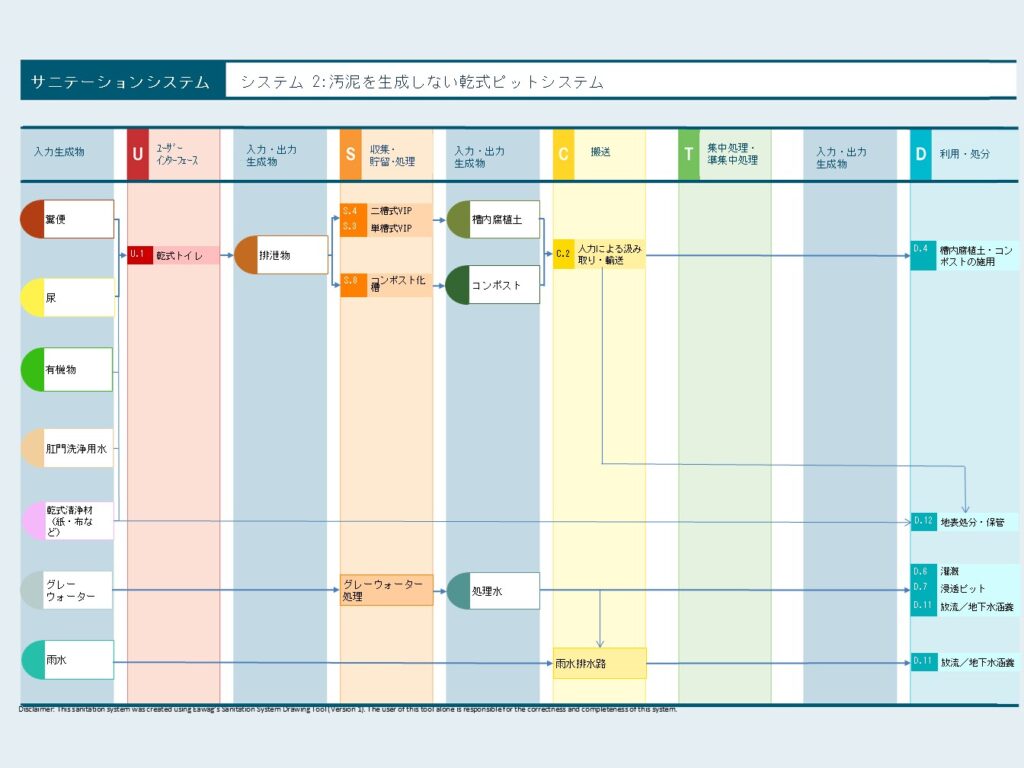

- システム 2: 汚泥を生成しない乾式ピットシステム(Waterless Pit System without Sludge Production)

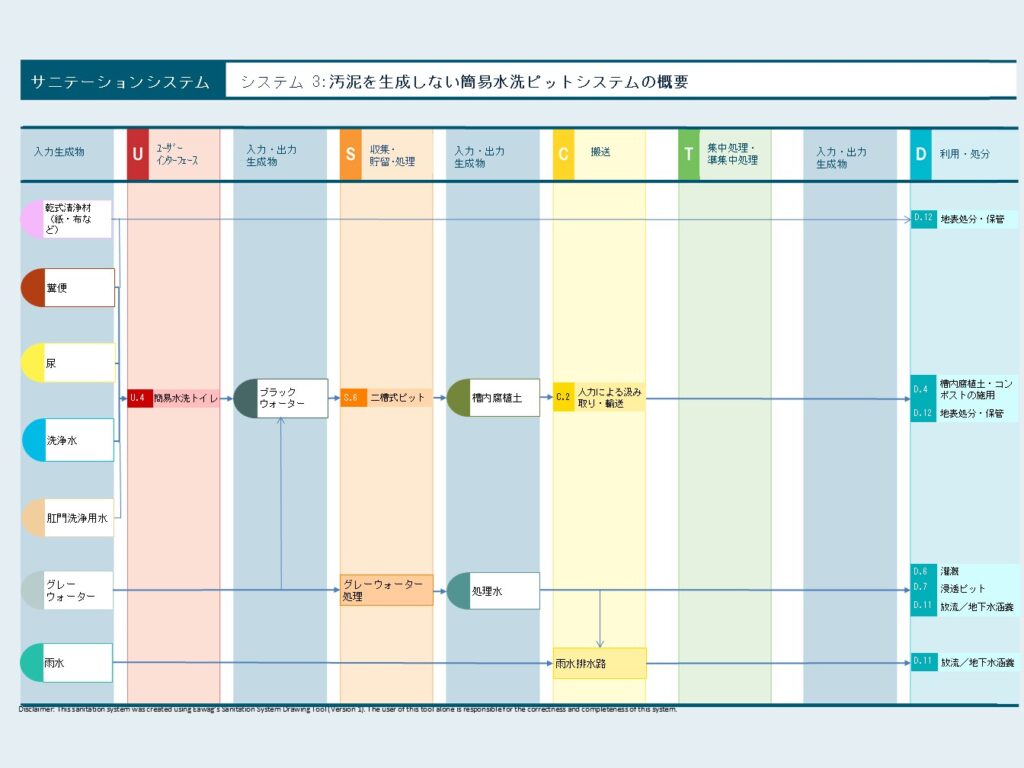

- システム 3: 汚泥を生成しない簡易水洗ピットシステム(Pour Flush Pit System without Sludge Production)

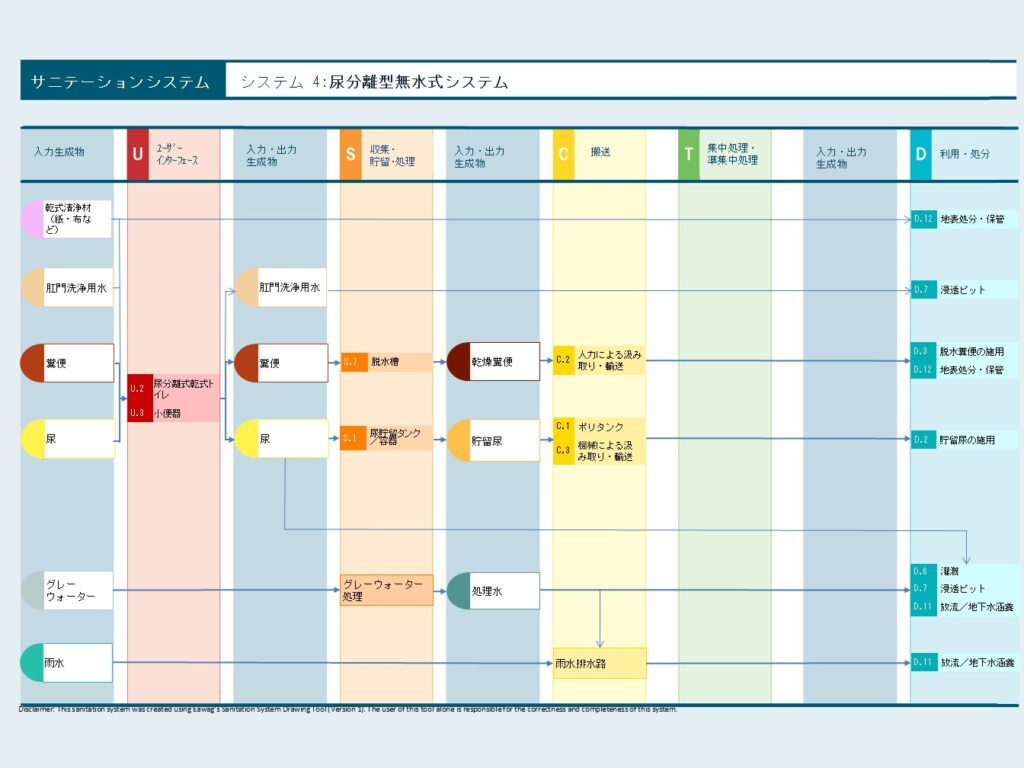

- システム 4: 尿分離型無水式システム(Waterless System with Urine Diversion)

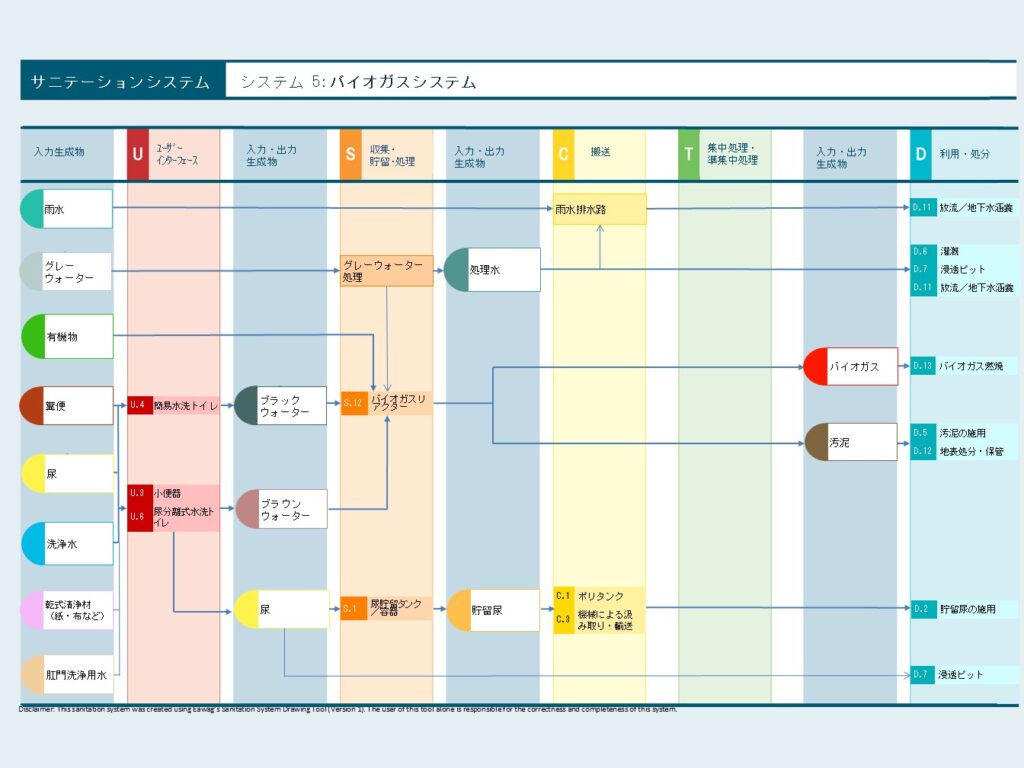

- システム 5: バイオガスシステム(Biogas System)

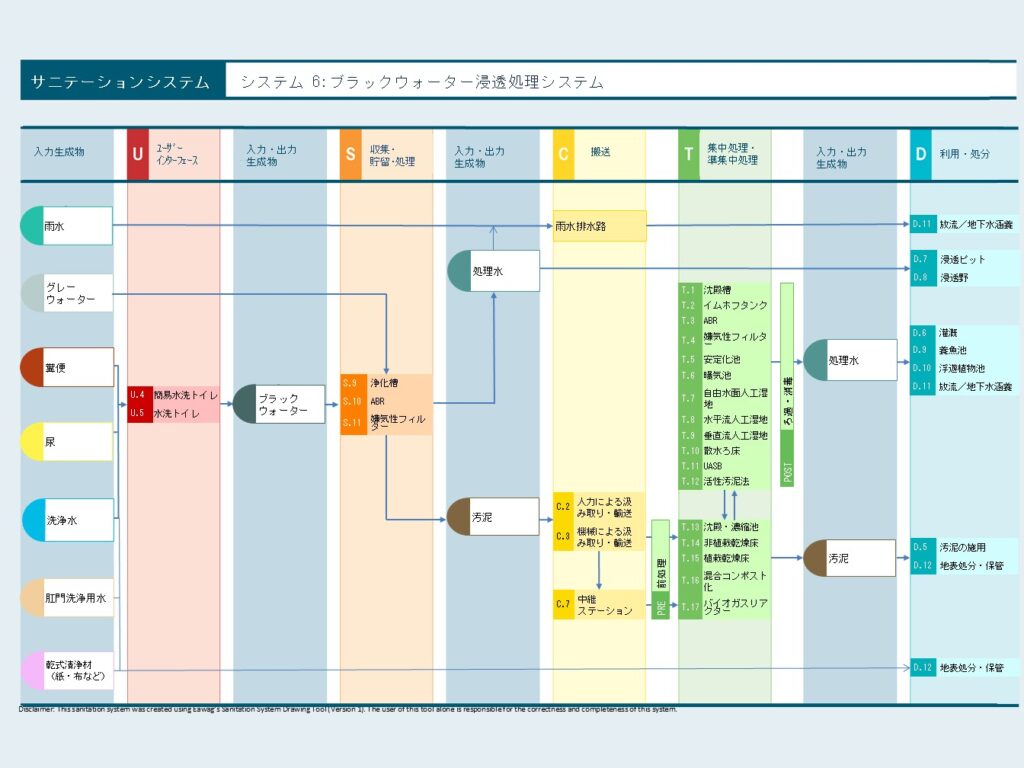

- システム 6: ブラックウォーター浸透処理システム(Blackwater Treatment System with Infiltration)

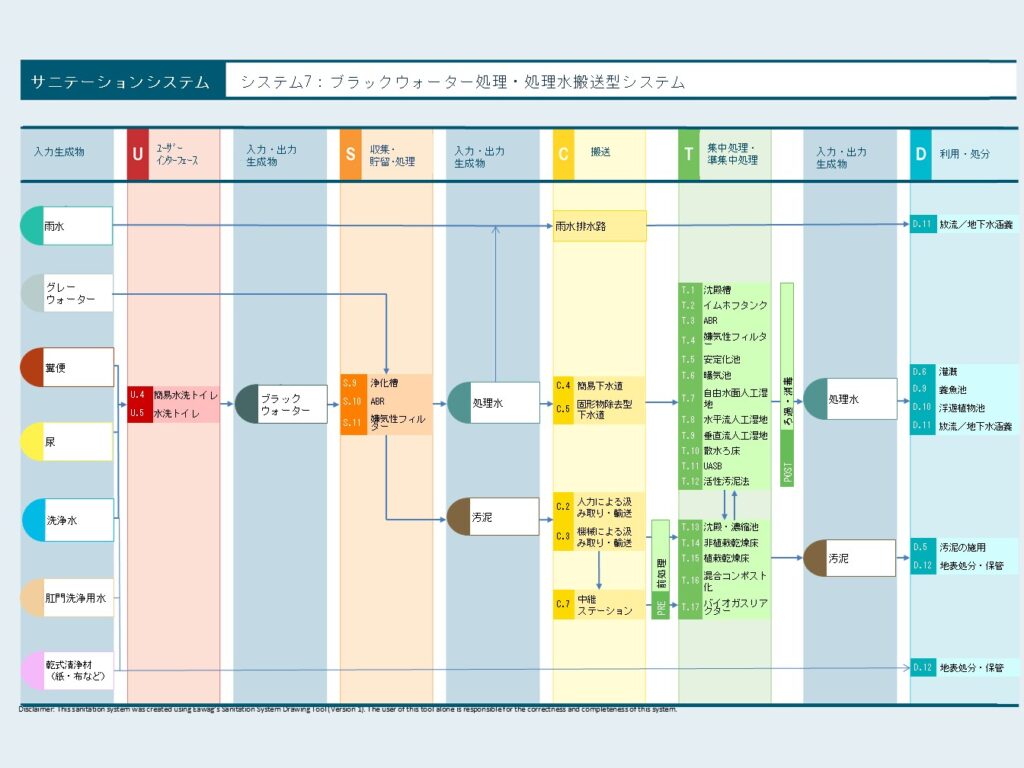

- システム 7: ブラックウォーター処理・処理水搬送型システム( Blackwater Treatment System with Effluent Transport)

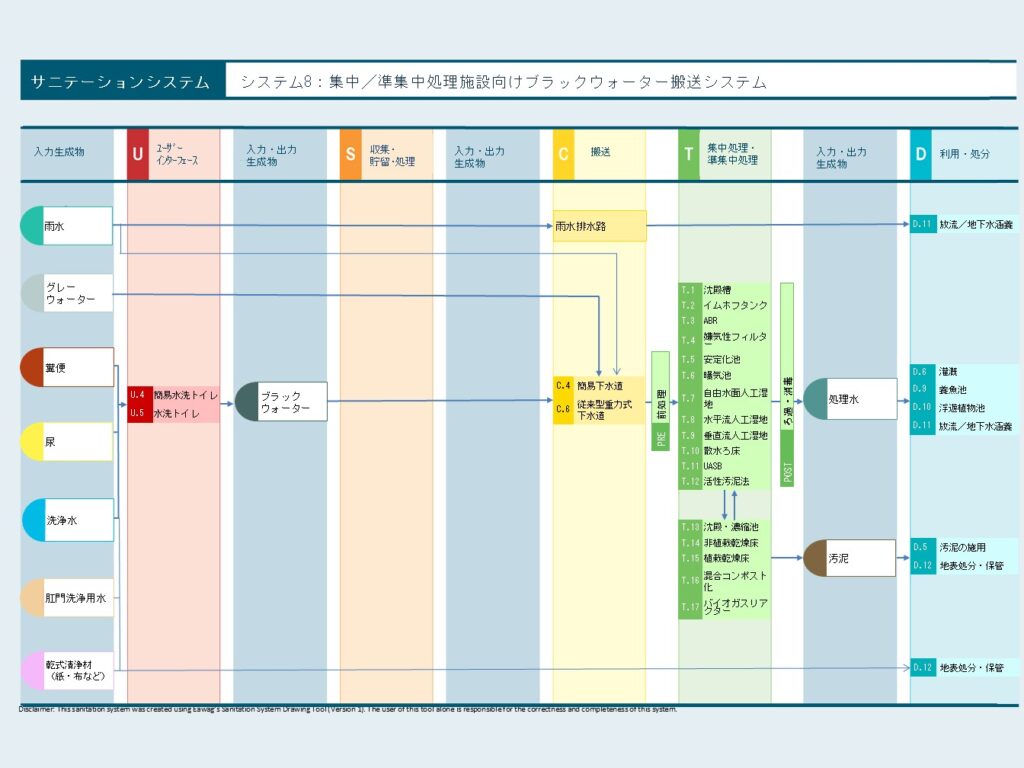

- システム 8: 集中/準集中処理施設向けブラックウォーター搬送システム (Blackwater Transport to (Semi-) Centralized Treatment System)

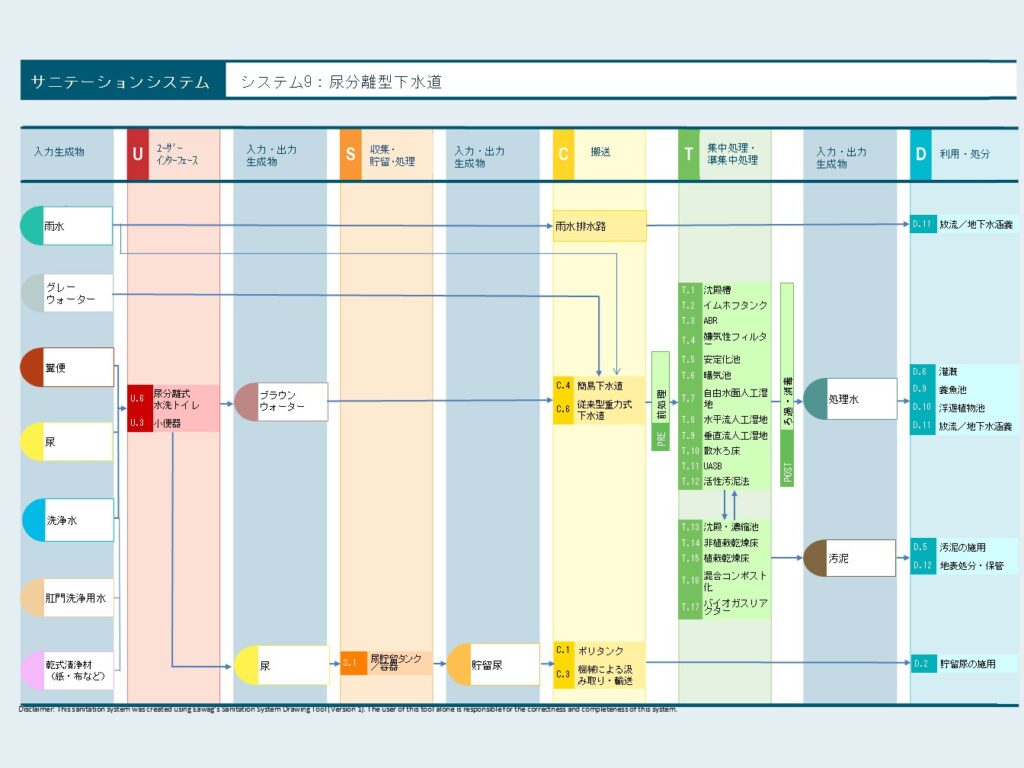

- システム 9: 尿分離型下水道システム(Sewerage System with Urine Diversion)

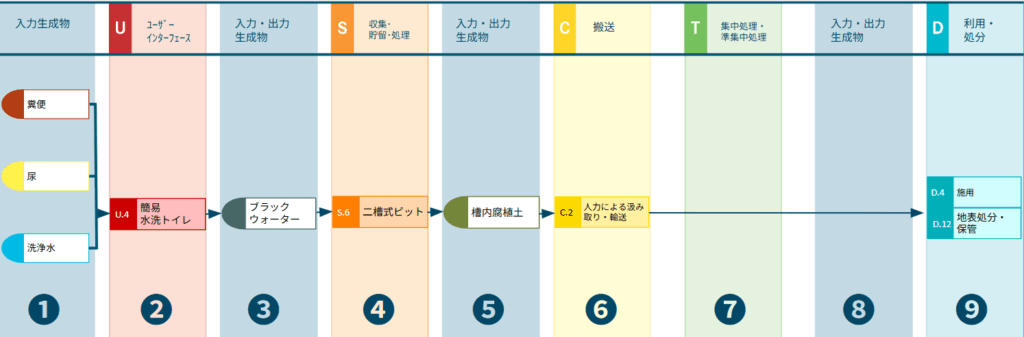

システムテンプレートの見方

図1:入力が機能グループを経て変換される例

この図は、糞便・尿・洗浄水の3つの入力がどのように処理され、最終的に利用・処分されるかを示した例です。

- 入力 – この例では入力は糞便・尿・洗浄水の3つ

- U (ユーザーインターフェース) – 3つの入力が簡易水洗トイレに入ります。

- 生成物 – この段階でブラックウォーターが生成されます。

- S (収集・貯留・処理) – ブラックウォーターは二槽式ピット(Twin Pits for Pour Flush)に送られます。

- 変換 – ピット内で貯留と自然分解が進み、ピットヒューマス(Pit Humus)へと変換されます。

- C (搬送) – 槽内腐植土は、人力によって汲み取られて輸送されます。

- T (集中処理・準集中処理) – 槽内腐植土は衛生的に安全とみなされるため、ここはスキップされます。

- 追加生成物なし – 新たな生成物は発生しません。

- D (利用・処分) – 最終的に「農業利用(土壌改良材として施用)」または「地表処分・保管」のいずれかで処理されます。

このように、システムテンプレートは「入力がどの機能グループを経て、どのように変換され、最終的にどう利用・処分されるか」を一目で理解できるように設計されています。

👉システムテンプレートの使い方についてはこちらをご覧ください:システムテンプレートの使い方

9つの代表的なシステム

システム 1: 単槽式ピットシステム(Single Pit System)

もっとも基本的なシステムで、一つのピットに排泄物を蓄積します。建設コストが安く維持管理も容易ですが、地下水汚染への配慮や定期的な汲み取りが必要です。農村部や都市周辺部で広く活用されています。→ [詳細記事へ]

システム 2: 汚泥を生成しない乾式ピットシステム(Waterless Pit System without Sludge Production)

排泄物を自然分解させ、汚泥ではなく「槽内腐植土」を生成する乾式システムです。二槽を交互に使用することで、内容物を安全に掘り出せるまで休止・乾燥させます。スペースの限られた場所でも恒久的に利用可能です。→ [詳細記事へ]

システム 3: 汚泥を生成しない簡易水洗ピットシステム(Pour Flush Pit System without Sludge Production)

少量の水で排泄物をピットへ流し込み、現場で処理する方式です。二槽式ピットを用いることで、水洗の快適性を保ちつつ、最終的に安全な腐植土を生成します。導入には、継続的な水資源の確保が前提となります。→ [詳細記事へ]

システム 4: 尿分離型無水式システム(Waterless System with Urine Diversion)

尿と糞便を発生源で分離し、糞便は脱水処理、尿は貯留して資源化します。糞便の容積を大幅に減らしつつ、窒素成分が豊富な尿を液体肥料として回収できるため、資源循環型の代表的なシステムです。→ [詳細記事へ]

システム 5: バイオガスシステム(Biogas System)

排泄物と有機ゴミをバイオガスリアクターで嫌気性消化し、バイオガスを回収します。調理や照明の燃料を得られるほか、排出される消化液は優れた肥料になります。家畜の糞尿を混ぜることで、より高いエネルギー収益が得られます。→ [詳細記事へ]

システム 6: ブラックウォーター浸透処理システム(Blackwater Treatment System with Infiltration)

水洗トイレ等からの廃水を、浄化槽などで処理した後に地中へ浸透させます。構造が単純でコストも低いですが、土壌の吸収能力や地下水位に大きく依存するため、事前の適地調査が不可欠なシステムです。→ [詳細記事へ]

システム 7: ブラックウォーター処理・処理水搬送型システム( Blackwater Treatment System with Effluent Transport)

家庭で固液分離を行った後、液体分(処理水)のみを下水道で集約して処理施設へ運びます。小口径の管を利用できるため、土壌の浸透能力が低く、大規模な下水道の建設が困難な密集した都市部に適しています。→ [詳細記事へ]

システム 8: 集中/準集中処理施設向けブラックウォーター搬送システム (Blackwater Transport to (Semi-) Centralized Treatment System)

すべてのブラックウォーターを直接下水道で収集し、大規模な施設で一括処理します。現場での貯留や汲み取りが不要なため、利便性が高く高密度な都市部に適しますが、建設と維持管理には多額の投資が必要です→ [詳細記事へ]

システム 9: 尿分離型下水道システム(Sewerage System with Urine Diversion)

尿を個別に分離回収しつつ、その他の廃水は下水道で一括処理します。処理施設への栄養塩負荷を減らしながら、都市レベルで効率的に肥料資源を回収できる、高度な資源循環型の下水道システムです。→ [詳細記事へ]